Définition :

L’architecture organique repose sur l’idée que tout bâtiment doit « pousser » de l’intérieur vers l’extérieur, à l’image d’un organisme vivant. Au XIXe siècle déjà, certains architectes cherchaient à se rapprocher de la nature en choisissant des matériaux bruts, en simplifiant les formes et en s’inspirant de principes naturels. Frank Lloyd Wright a popularisé le terme d’« architecture organique » dès 1914, en affirmant que « la forme et la fonction ne font qu’un ».

Brève histoire de l’architecture organique

Arts and Crafts (fin XIXe siècle) : Les premiers architectes organiques s’inspirent de ce mouvement britannique, qui valorise la simplicité des formes et l’emploi de matériaux naturels (bois, pierre, terre).

Influence de De Stijl (années 1920) : En Hollande, le courant De Stijl privilégie les formes géométriques épurées et les couleurs primaires. Bien que cela puisse sembler contraire à l’esprit organique, certains principes d’harmonie et de sobriété rejoignent les préoccupations d’une intégration cohérente à l’environnement.

Âge d’or (1960-1970) : L’architecture organique explose sur la scène internationale grâce à des constructions comme l’université de Pise (Italie), le Centre Pompidou (France) ou encore le Musée d’art moderne de New York, qui font la part belle à des structures souples et adaptatives.

Époque contemporaine : Des architectes comme Frank Gehry, Santiago Calatrava ou Tadao Andō perpétuent l’esprit organique. Le Musée Guggenheim de Bilbao (1997) et le Walt Disney Concert Hall (2003) traduisent cette volonté de jouer avec des formes libres et des matériaux reflétant la lumière de façon surprenante.

La philosophie derrière l’architecture organique

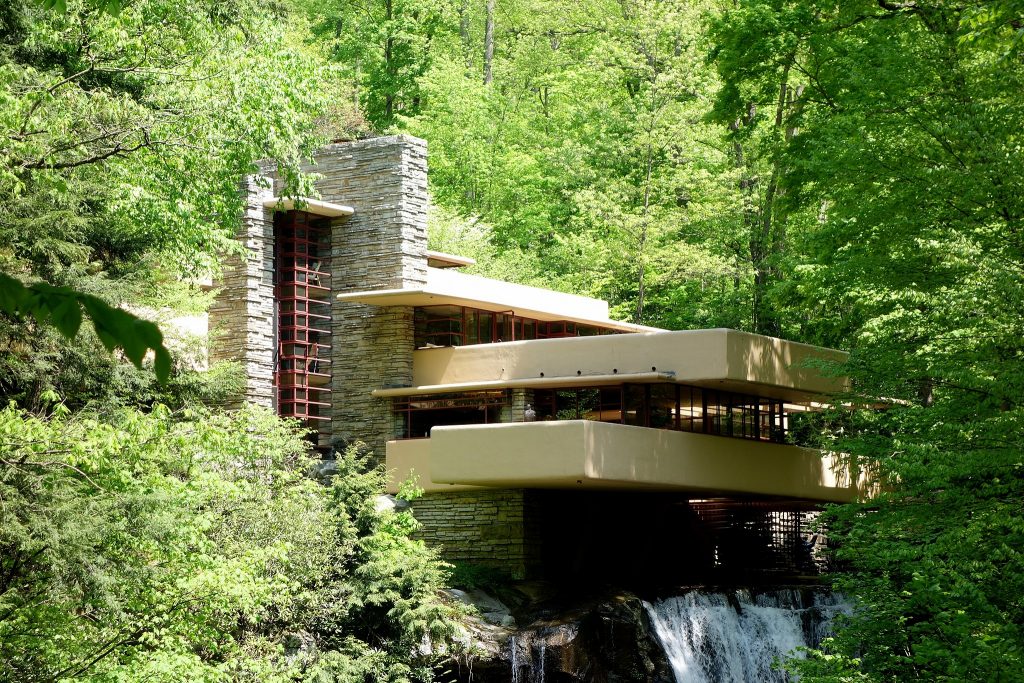

L’osmose avec la nature qui est à la base de ce courant, n’est pas rattachée à une esthétique particulière mais se manifeste en fonction de l’environnement du site. La Maison de la Cascade (1930), inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et construite par Frank Lloyd Wright, chef de file de l’architecture organique, en est l’illustration.

C’est aussi une architecture qui se caractérise par l’utilisation de matériaux écologiques comme la pierre, le bois ou encore les briques. Dans cette optique d’optimisation des ressources naturelles, elle favorise les grandes ouvertures au sein des maisons, où la lumière entre à flots. Au-delà du caractère esthétique, c’est une véritable philosophie de vie puisqu’en architecture organique, la construction ou le mobilier qui l’équipe sont synonyme de détente, sérénité et confort pour les habitants.

Parmi les grands noms qui s’inscrivent dans cette philosophie, S. Calatrava, A. Gaudi et en France, E. Lay (grand prix d’architecture 1984).

Les grands principes de l’architecture organique

Intégration au site

Un bâtiment organique « pousse » à partir des caractéristiques naturelles du lieu (relief, végétation, orientation). L’œuvre paraît ainsi en osmose avec son environnement plutôt que posée artificiellement dessus.

Croissance intérieure

L’organisation spatiale se développe de l’intérieur vers l’extérieur. Les besoins fonctionnels, le bien-être des usagers et la circulation de la lumière priment, avant de se concrétiser dans la forme extérieure.

Matériaux naturels

Bois, pierre, verre ou terre cuite doivent garder leur authenticité (couleur, texture, résistance). On évite de dissimuler la nature d’un matériau : le bois reste bois, la pierre reste pierre.

Espaces fluides

Les pièces communiquent, les transitions sont subtiles : baies vitrées, mezzanines ou cloisons partielles. L’intention est d’éveiller la curiosité et de créer un sentiment de continuité plutôt que de juxtaposer des « boîtes fermées ».

Proportion à échelle humaine

La dimension humaine est une règle d’or. Les hauteurs de plafond, les largeurs de passage, la disposition des meubles : tout doit être pensé pour procurer confort et convivialité, conformément à la célèbre maxime de Wright selon laquelle l’humain reste la mesure de l’architecture.

Ornement intégré

L’ornement (mosaïques, vitraux, bas-reliefs…) naît directement du matériau ou de la structure, et non comme une simple décoration plaquée. L’objectif est de lier étroitement la forme et la fonction, sans artifice gratuit.

4 exemples d’architectures organiques

1. La Maison sur la cascade (township de Stewart)

Conçue par Frank Lloyd Wright en 1935, elle est l’un des exemples les plus célèbres d’architecture organique. La maison est construite au-dessus d’une cascade, intégrée dans le paysage naturel environnant et construite de béton, de pierres et de bois.

Photo : Wikimedia Commons – Fallingwater

2. La Casa Milà (Barcelone)

Également connue sous le nom de La Pedrera et conçue par Antoni Gaudí à Barcelone, elle fut ouverte au public en 1912. Le bâtiment est construit en pierre et en brique, et la façade ressemble à une formation de rochers naturels. Les formes organiques du bâtiment sont complétées par des balcons ondulants en fer forgé.

Photo : Wikimedia Commons – Thomas Ledl

3. Le Musée Guggenheim (Bilbao)

Conçu par Frank Gehry en 1997, le Musée Guggenheim est un bâtiment en titane ondulé et en verre qui se fond dans le paysage environnant. Les formes organiques du bâtiment sont inspirées de la nature, notamment des écailles de poissons.

Photo : Wikimedia Commons – Naotake Murayama

4. La Casa Batlló, (Barcelone)

Conçue par Antoni Gaudí en 1904, elle est un autre exemple célèbre d’architecture organique. La façade de la maison ressemble à un squelette, avec des colonnes osseuses et des fenêtres en forme d’yeux. L’intérieur est décoré avec des mosaïques colorées et des formes organiques.

Photo : Wikimedia Commons – ChristianSchd

Sources :

1. Curtis, W. J. R. (1996). Modern Architecture Since 1900 (3e éd.). Phaidon Press.

(Ouvrage de référence pour l’histoire de l’architecture moderne, incluant l’architecture organique.)

2. Kaufmann, E., & Raeburn, B. (Eds.). (1969). Frank Lloyd Wright: Writings and Buildings. The World Publishing Company.

(Compilation de textes et présentations de projets marquants de Frank Lloyd Wright.)

3. Pandya, S., Choudhari, S., & Tinwala, R. (2018). Organic Architecture. International Journal of Research in Engineering, Science and Management, 1(10), 752‑756.

(Article universitaire décrivant les fondements de l’architecture organique, ainsi que le concept d’ordre et de désordre.)

[En ligne] : www.ijresm.com (consulté le …)

4. Wright, F. L., & Gutheim, F. (Ed.). (1975). In the Cause of Architecture: Essays by Frank Lloyd Wright for the Architectural Record, 1908‑1952. McGraw-Hill.

(Recueil d’essais fondateurs dans lesquels Wright expose sa philosophie de l’architecture organique.)

5. Wright, F. L., Kaufmann, E., & Raeburn, B. (1969). Writings and Buildings. Cleveland: The World Publishing Company.

(Autre source clé pour comprendre les principes directeurs de l’architecture organique selon Wright.)

6. “Wright – Organic Architecture.” (s. d.). Frank Lloyd Wright Trust.

(Texte de référence disponible en ligne, décrivant les principaux principes de l’architecture organique selon Frank Lloyd Wright.)

0 commentaires